李 峰 谢思全

天津市农村城镇化是探索破解城乡二元结构、形成城乡一体化新格局制度创新的过程。这一进程是从“宅基地换房”引爆,到“三区联动”过渡转型,再到“三改一化”深层改革的分阶段、系统推进过程。“宅基地换房”模式既是土地利用与融资体制的创新,也孕含着严格的风险防控;集体建设用地流转不仅解决城市用地困境,也是城市反哺农村的重要途径。在这一系列探索试验中,政府角色从传统性政府转向民生性政府,这是一种政治程序的改进,也是政治体制改革的有益探索。

本报告认为,天津农村城镇化中的制度创新对于我国其他地区具有较高的借鉴意义和参考价值。然而,这一试验探索具有特定的历史背景与客观条件,各地借鉴与推广须因地制宜、因时制宜、循序渐进。

一、天津市农村城镇化的制度创新

1、天津农村城镇化进程——动态、分阶段、系统推进

从“宅基地换房”建设示范小城镇到“三区”统筹联动发展再到“三改一化”,形成了具有特色的天津市农村城镇化发展战略。

“宅基地换房”是天津市农村城镇化的起始点与引爆点,为城镇化建设积累了资金与土地两个必备的生产要素。同时,城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩,实现了土地集约利用;布局分散的村庄农民向城镇集中,改善了农民居住卫生、环境等方面,提高了农民享受公共服务的水平。

“三区联动”是衔接“宅基地换房”到“三改一化”的重要环节,是适宜天津现实的转型途径。三区统筹联动发展,即农业向设施农业园区集中、产业向示范园区集中,农村居民向居民社区集中。一方面实现资源有效整合,为农民提供就业渠道。另一方面也是应对农民由传统向分工分业的市民转变、农业由传统农业向高效生态现代农业转变的发展之路。

“三改一化”是城乡一体化的高级阶段,是“去农民化”城乡统筹的深化阶段。“三改一化”,即农民改市民、村委会改居委会、村集体经济组织股份制改革和实现农村城镇化。这背后逻辑是对城乡分割的管理体制的改革:是对滞后的户籍制度的改革,是对村委会向社区转变中管理体制的改革,是对原有农村经济组织内部运行机制的改革。这些改革的成功将为城乡资源有序流动与城乡一体化释放巨大能量,同时标志着天津市城乡一体化的探索走在全国前沿。

2、集体建设用地流转——城市反哺农村的重要途径

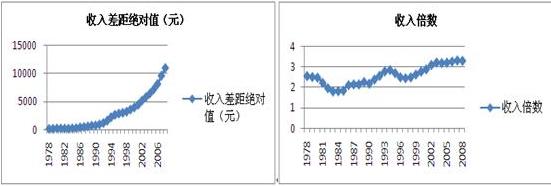

当前,加快城市化进程不仅符合我国经济发展的内在要求,也是实现包括农民在内的各方利益的一条根本途径。然而,我国迅速城市化的发展却面临历史性两难挑战。一方面,受制于资本与土地制约,城市空间扩张与城市设施扩建受限;另一方面,农村大量建设用地无法有效流转,处于低效率使用状态,农民手中的土地财富无法有效实现。同时,城乡间的收入差距呈扩大趋势,不仅表现在绝对收入差距上,城乡居民收入倍数也在扩大。

因此,如何补充城市用地缺口,农民分享城市进程的收益,实现城市反哺农村,就成为我国现实发展中的一个重要难题。天津市“宅基地换房”就是解决这一问题有益的制度尝试。通过搭建宅基地交易的正规平台,将农村隐形的宅基地流转变为公开的市场流转,有效整合零散分布的农村建设用地,打通城乡建设用地市场,集体建设用地“量大”、“面广”有力缓解了城市建设用地需求压力。

更为重要的是,天津以农村建设用地流转权为切入口,让处于沉寂的土地流转起来,发挥土地原有的经济价值,为农民实现更高的收入。而且,农村居民向中小城镇聚集,便于享受完善的公共服务,促进农村发展和农民福利水平提高,这一过程是实现城市反哺农村的有益探索。

3、“宅基地换房”的经验与推广价值——制度创新与风险防控并举

十七届三中全会提出了“两个最严格”的土地制度,严格控制农业用地总量和严格控制建设用地的总量。地方经济只能在存量土地节约和集约基础上发展,天津市宅基地换房模式正是在现行政策约束下的一次制度创新,主要表现在两个方面。

首先,土地利用途径创新。土地置换后,低效使用的宅基地复耕,有效增加耕地面积,并促进农村土地的集约利用。同时,增加了城镇化土地使用的绝对量,并根据市场供求关系分期分批出让土地,提升了土地使用效率,创造性地利用现有集体建设用地存量为经济发展提供土地资源的新思路。

其次,城镇化建设投融资创新。在土地置换过程中,地方融资体制进行创新。建立城镇开发建设投资机构,以宅基地换房节约的部分土地出让收益权作为抵押,向国家开发银行申请贷款,贷款用于小城镇农民住宅及相关配套设施建设,同时通过“招、拍、挂”等方式出让置换土地,并将土地出让金作为还款来源,实现了资金平衡,保证城镇建设项目资金的可持续。

另一方面,天津宅基地换房在具体操作层面上注重改革风险控制。首先,尊重农民自愿实施宅基地换房,农民集中居住后,承包责任制不变,切实保障农民对土地承包经营的合法权益,保持了党与政府在农村政策的连续性和有效性。其次,确保耕地的占补平衡,保证可耕种土地“量”、“质”不减。项目区控制在一定范围内,可监控、可操作,确保新建地块总面积不大于拆旧地块的总面积,拆旧地块复垦耕地的数量、质量不低于建新占用的耕地,严格保护耕地的国家大政方针。因此,对其他地区借鉴与推广具有重要意义。