聂 鹏

中国正处在快速城市化的过程中,随着城市人口和产业的扩大,城市的扩张是一个必然现象,城市用地的增加也不可避免。农地转为建设用地就成为解决城市建设用地供需矛盾的主要突破口。农村土地管理的主要法规有《农村土地承包法》和《土地管理法》。《农村土地承包法》规定:“农业用地主要用于农业生产,坚持家庭承包经营的制度,农村建设用地坚持土地集体所有制度”。《土地管理法》规定:“任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地 ”。

农村土地流转是指农村家庭承包的土地通过合法的形式,保留承包权,将经营权转让给其他农户或其他经济组织的行为。农村土地流转是农村经济发展到一定阶段的产物,通过土地流转,可以开展规模化、集约化、现代化的农业经营模式。

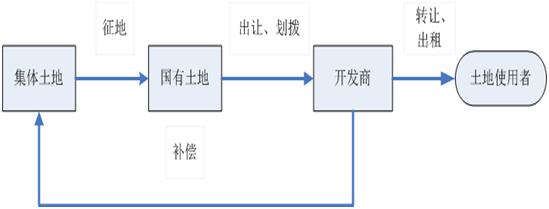

因此,农地转为城市建设用地,一般要经过如下过程(图1),即国家先把农地征为国有,然后出让或者划拨给开发商进行投资开发,开发完成后,再出租或者卖给用地单位使用。前一阶段是土地征收阶段,后一阶段是土地供应阶段。

图 1 农地转为城市建设用地的过程

二、土地流转各种收益及收益主体构成

土地收益就是利用土地所获得的报酬。从广义上讲,土地收益既包括经济收益,又包括社会和生态收益,而狭义的土地收益仅指经济收益。土地在流转过程中,参与土地利益调整关系的相关主体主要有中央政府、地方政府、农村集体经济组织、农民和用地单位。各方利益主体都可以看成独立的经济主体,都是追求自身利益最大化的,这些利益包括经济利益、社会利益和生态利益。土地流转中的收益分配,收益主体分析见表1和2。

表 1 土地流转中的收益构成及分配

|

收益主体 |

收益类型 |

权益类型 |

|

中央政府 |

耕地占用税 |

最终所有权、管理权 |

|

地方政府 |

耕地占用税、征地管理费、耕地复垦基金、新拆地建设基金、土地出让金等 |

管理权 |

|

农民集体 |

土地补偿费 |

土地所有权 |

|

农民个人 |

土地补偿费、安置补偿费、地上附着物补偿费、青苗补偿费 |

承包经营权、使用权 |

表 2 土地流转过程中的收益主体分析

|

主体 |

中央政府 |

地方政府 |

企业 |

农村集体经济组织 |

农民个人 |

|

目标 |

国家可持续发展 |

城市可持续发展 |

土地利用经济效益最大化 |

土地利用经济效益最大化 |

社会公平,居住环境质量提高 |

|

动机 |

提升综合国力 |

提升城市综合力 |

利润最大化或成本最小化 |

效用最大化 |

效用最大化 |

|

行为 |

决策 |

执行中央政府政策、管理、规划与协调 |

市场经济行为 |

政策相应 |

选择、保护、上访 |

|

效益 |

经济、社会、生态 效益 |

经济、社会、生态效益 |

经济效益 |

经济、社会效益 |

经济、社会、生态效益 |

农民权益是指农民作为社会成员、国家公民应享受的不容侵犯的各种权利和利益的总和。农民权益主要包括:1.农民的经济权益。农民的经济权益包含财产权益和市场主体权益两个方面。农民的财产权是指对财产的所有、使用、处置和收益等方面的权益,主要是指对土地的财产权。农民的市场主体权益是指农民作为市场的主体所享有的在生产、交换、分配、消费等环节上的权益。2.农民的政治权益。农民的政治权益是指我国宪法赋予农民作为社会公民应该享有的政治方面的权益。农民的政治权益主要表现为农民的政治参与权、政治决策权以及在国家中的政治地位,包括选举权、结社(组织)权等。3.农民的社会权益。农民的社会权益主要有劳动就业权、受教育权、迁徙权、社会保障权、生存权、社会尊重权等。农民的土地承包经营权具体包括:占有权、使用权、收益权、处置权等;农民宅基地使用权具体包括:占有权、使用权、出租或收回地上附着物的权利、继承权等;与农民土地承包相关联的一系列权利具体包括:生产权、发展权、知情权、参与权、选举权、决策权、管理监督权等。

【聂鹏: 南开大学滨海开发研究院博士后】