来源:每日新报

“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”,著名教育家梅贻琦提出的这一论断,被后世众多校长反复提及。如果说哪所大学做到了这一点,纵观中国教育史,非西南联大莫属。1937年卢沟桥事变后,日本帝国主义全面发动侵华战争,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁,其中最著名的便是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学在昆明联合组成的西南联大。

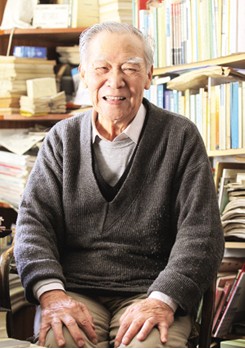

自1938年5月4日开始上课,至1946年5月4日结束,西南联大在滇整整8年。烽火连天的岁月中,这所学校在难以想象的艰苦条件下,书写了一段中国大学的传奇。三尺讲台上云集了陈寅恪、梁思成、金岳霖、冯友兰、沈从文、闻一多、钱穆、吴晗等学者,学生有邓稼先、朱光亚、杨振宁、李政道等,走出了中国科学院、工程院院士170余名。从1937年11月1日,西南联大前身的国立长沙临时大学正式上课那天算起,下周西南联大将迎来创办75周年纪念日。今年已年届九旬的南开大学教授申葆嘉先生在联大学的专业是经济学,师从陈岱孙、金岳霖、陈振汉,老人回忆起了自己在联大读书的日子……

通才教育是西南联大的一大特色,简单说来就是理工专业和人文专业的学生要互相选修几门对方学科的课程来念。申先生一直跟记者强调,尽管时间上经历了从抗战开始到抗战结束,地域上从昆明迁到了北京,但在他眼中,自己在联大和北大的学业一脉相承:“我现在谈到西南联大的影响实际上都是和北大的联在一起,因为北大是西南联大的一个组成部分,里面还有清华,还有南开,它们都有一个共同的理念,都是在五四运动的思想体系下面形成的联合办学。我们管解放前的北大叫‘老北大’,我把‘老北大’和西南联大看成是一个教育的理念,一个教育的风格,一个教育的思想。”

申葆嘉1945年考入西南联大经济系,一年多之后,联大北上复原,他在北京大学完成了本科学业。上世纪80年代,申葆嘉到南开大学任教,带领一群半路出家的历史系老师,创办了中国第一个旅游系。此后一直坚持旅游学基础理论研究工作,2008年荣获“中国旅游教育与研究终身成就奖”,这一奖项为国内首次设立,申葆嘉为全国唯一获奖者。入学在联大,毕业在北大,执教在南开,申先生是位特殊的“联大人”。

虽然学习的是经济学,但在通才教育理念的要求下,申先生也修了三门自然科学的课程,其中还有段让老先生颇为不好意思的往事。“在联大时,一年级必修一门数学,是微积分,结果我考试没及格。到了北大我就跟经济系的系主任商量,就实话实说,‘微积分呐,我是及格不了的了,您看能不能用其他的自然科学来代替?’”令申葆嘉没想到的是,系主任非常爽快地应了下来。“他说可以啊,你说你想拿哪一门课?我说我想两门,一门是‘普通地理’,是地质系的必修课,是王烈先生最后在北大几十年的一门课,我们这门课上完之后他就退休了,第二门在三年级上,是生物系的‘普通生物学’。”“系主任又问我‘你为什么学这个’,我就说是从陈岱孙先生的课里面得到的启发。”陈岱孙是西南联大法商学院经济系的系主任,毕业于清华,拥有哈佛大学的博士学位。他举止持重,谈吐谨严,学生对他都十分敬畏。不过他的课常常是系里系外的学生都来听,座无虚席。据申先生回忆,当时在联大,陈岱孙的“经济学概论”的上课地点是一间能够容纳200人的大教室,相距较远,要过马路进城,如果上一堂课延时,学生往往会迟到,这时他会言简意赅地概括迟到者错过的内容。“陈先生讲课从头到尾都不看书,但一节课下来,黑板写得满满的,我们就在底下拼命记。”

申葆嘉从陈岱孙课上得到的启发是:价值规律一定是在一个体系上面形成的,它自己本来不存在,它一定是有“供”跟“需”。“价值规律必然有两个东西作为支点,那么任何一种东西也应该有它的支点。所以我当时就感到,地质学里面就有一个结构问题,从结构里面可以看出来这个地层是怎么形成的,形成的过程中又出现了什么别的因素,就是煤啊、矿物质啊、金属啊,这就回到了为什么要研究地质学、研究地质学目的在哪。你就形成了一个思想的架构。我为什么学生物学?生物学就看动的东西。有生命都是要动的,动的东西里面有些有结构的有些没有结构的,有结构的东西是主要的,是世界上主要的一种动物分类。那么拿人来看呢,没有骨头的人是没有的,但是,有骨头没有肉的人也是没有的。所以两者的关系马上就让我进一步地理解到,研究经济学,要放在动的基础上去研究。”申先生说,联大的通才教育给了他一种多元而立体的思维方式,让他受益终生。

“4年修24门课,134个学分,我学的是经济,但必修课中就有6门跟历史有关,包括吴晗的中国通史、雷海宗的西洋通史、陈振汉的欧洲经济史等。我印象最深的是当属梅贻琦校长说的8个字――通识为本,专知为用。西南联大的教育让学生学会思考,而现在的大学教育很多只是‘我来想你去做’。一个是给了你脑子,一个是给了你手,你说哪个更重要?”