4、网络教育资源无法满足需求,网上学习“有心无力”

调查和访谈显示,学生的网上教育参与率较高,但从绝对比例上看参与网上教育的人数仍较少。主要原因一是相关教育资源分散,学生不知道哪些网站拥有教育资源、不同的教育类网站有什么资源。二是一些质量较高的网上教育资源收费且售价高,超出了学生的消费水平。三是大部分网络教育资源质量较低,可信度不高。因此,在学生中真正地利用网络教育资源的人数并不多。

学生参与网上教育的主要途径是参与网络公开课程(包括看视频和下载资料)。自2011年11月教育部推出首批20门“中国大学视频公开课”以来,网络视频公开课总数已达到105门。经过一年多的发展,学科的覆盖度、选题的细化度都在逐步提升,呈现出广度和深度并重的良好趋势。但视频公开课具有政府主导、课程内容少、政治和文化导向性强等特点,在教学水平、硬件制作和包装、课程总数和覆盖面、更新速度以及教师讲课方式、理念等方面仍有不小差距。网络公开课程在激励机制与互动方式上有待完善,无法满足大学生网上学习的需求。

5、消费进入e时代,电子商务成新宠

电子商务已成为90后大学生购物的主流选择,超过八成的受访者表示随着年级升高对电子商务的使用越来越多。在对各大快递物流公司快递员的访问中也发现,大学生已是网购、快递服务的主要对象之一。电子商务成新宠的原因是:电子商务提供的丰富商品选择已成为其占领校园的坚实基础;网络购物的便捷性迎合学生的消费习惯,比如对所在城市不熟悉,很少有时间在实体店购物,校园与商业区相距较远、不方便前往等;大学生较易接受这种购物和消费方式。

6、校园网络使用率参差不齐,难以满足学生的多元化需求

调查显示,各高校的校园网自成体系且相互封闭,不同院校学生对校园网络的使用率参差不齐。“211”院校在网体系建设所做出的有益尝试和成熟经验并未形成示范效应,对一般高校的影响和带动不大。非“211”院校的校园网络内容相对刻板、僵化,对学生的吸引力不大。

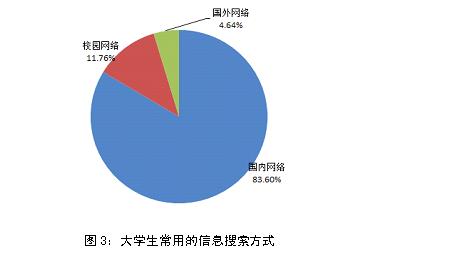

在访谈发现,多数院校在校园网络建设方面并没有形成多元化的完整体系,院校之间没有校园网络建设的交流促进平台,而仅仅将校园网络的功能局限于学生选课、信息发布以及校园新闻。这也是目前大学生对校园网络的使用率不高的原因之一。调查显示,仅有11.76%的学生信息搜索时最常使用的是校园网络,导致这一现象的最重要原因是校园网总体建设水平比较低,远不能满足大学生对于校园网络的多元化需求。

图3:大学生常用的信息搜索方式

7、对专业知识热情高涨,社会实践、求职实习受到冷遇

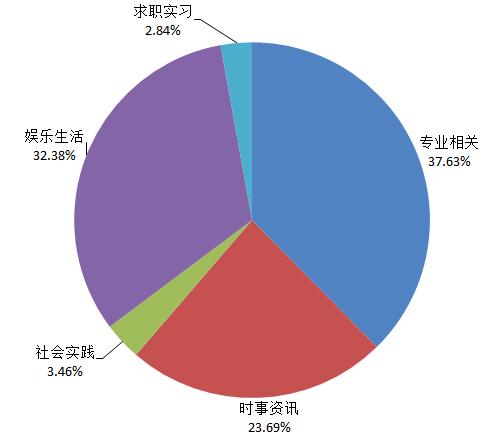

信息搜索是网络的一大功能。37.63%的学生搜索最多的是专业相关信息,通过网络渠道解决学习生活中与专业相关问题。“211”大学的学生搜索专业信息毕生高于一般院校。从各年级分布看,高年级学生搜索与专业相关信息的毕生高于低年级。学生普遍对对社会实践类信息关注较少,仅为3.46%。目前,大学生主要通过校园新闻、宣传海报等方式获取社会实践类信息。网络远没有成为获取社会实践类信息的主要途径。同样对求职实习类信息关注最少,仅为2.84%,即使是将步入社会的大三、大四学生也如此。这主要是因为校园网所提供的信息少,以及网络还没有成为获取求职实习类信息的主要渠道。

图4:大学生信息搜索内容

8、网络已成为大学生的“第二课堂”和“第一实习基地”。

调查显示,大学生有自己的独立思考,愿意主动表达自身观点,绝大多数被调查者都通过发贴子、评论、留言来表达自己对社会热点与校园热点的意见,而不希望接受灌输或随波逐流。他们认为,网络参与热点问题讨论是了解和参与社会和实现自我的重要途径。网络已成为90后大学生的“第二课堂”与接触社会的“第一实习基地”。调查显示,在参与问题讨论中能成为网络意见领袖的学生很少。另外,也存在一些网络水军、散布谣言、黑客行为等非理性现象。

9、调查小结

(1)随着大学教育网络化和生活网络化,网络已成为转变教育方式、提升大学教育水平、丰富学习生活的重要支撑。应追踪研究90后大学生群体网络使用的特点及取向,高度重视并更多了解和把握网域视情下他们的志趣偏好、价值取向、成长轨迹、以及学习参与方式和行为特点。

(2)大学生作为最活跃的求知群体,在网络视情下的知识和信息获取、情感交流、社会体验、思想意识不再仅仅来自课堂、授课及校园活动,学生对社会的观察和实践也不再仅仅是下基层、下企业等实习课,而在很大程度上是通过网络来实现社会交流和参与。网络正在成为校园的“第二课堂”和与接触社会的“第一实习基地”。

(3)提高大学生信息辨识能力,自律能力及全面素质需将网络作为大学教育和发展的一项重要工程,不仅要重视丰富和优化网络资源发挥网络教育资源的特色,而且应重视网络的比较优势,引导和鼓励学生参与校园网络建设和网络管理,并通过网络提升学生的全面素质。

调研组成员:陈异、周隽舒、王祝怡、孙博、卫伊美

指导教师:周立群