【提要】近两年我市农民收入增幅呈逐年回落态势,2016年农民收入增幅低于城镇居民收入增幅。农民工资性收入增长放缓甚至下降,家庭经营性收入增收空间进一步收窄,增加农民转移性收入的难度日益增大。

报告建议:1.根据农村企业结构特点,有针对性的支持企业完成转型升级,帮助经营艰难的中小企业渡过难关。2.以创业带动就业、以就业促进增收,吸引社会资本盘活农村要素。3.实施互联网+现代农业行动,发展农村电商等新型流通形态,创新农民增收路径。4.借助京津冀协同发展之势,加快外埠农业基地建设,拓展外埠市场。5.发展特色镇村,拓展非农产业发展空间,带动农民创收。6.加大农民职业技能培训,提高农民对市场敏感度,提升其增收致富的能力。

一、我市农民收入增幅回落值得重视

近两年我市农民收入增幅呈逐年回落态势。2015年和2016年农民收入增幅回落至两位数以内,且2016年的农民收入增幅低于城镇居民收入增幅。2011—2014年天津农村居民收入增幅一直高于北京和上海,但2015年的增幅低于北京和上海,2016年的增幅与北京基本持平,但仍低于上海。

在经济下行压力下,我市农民收入增速趋缓,持续增收的难度不断加大,局部减收的风险也显著增大。2017年上半年我市农口区生产总值增幅6.9%,比上年同期回落3.4个百分点。同期,我市农民收入11401元,增幅8.4%,比上年同期回落0.4个百分点;其中占比较大的工资性收入增幅7.8%,比上年同期回落2.3个百分点;其他三项收入增幅虽比上年同期增幅都有所增加,但内部结构有待深度调整。

二、我市农民增收的主要难点与成因

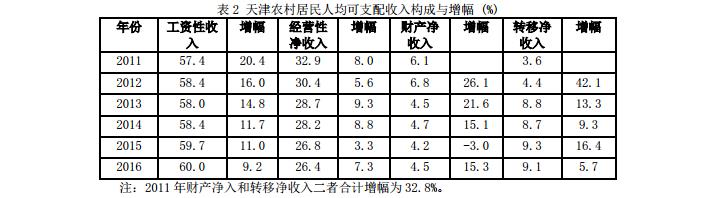

从收入构成看,我市农民收入以工资性收入和家庭经营收入为主,其中,工资性收入占全部收入的60%,家庭经营性净收入占全部收入的26.4%;而财产净收入和转移净收入占比相对较小。

1.农民工资性收入增长放缓甚至下降。

由于宏观经济下行压力较大,加之产能过剩、环境整治等,小企业经营普遍艰难,企业利润下降甚至倒闭对农民工资性收入的影响较大。如对静海61家规模以下工业企业的监测调查发现,2017年前5个月企业从业人员职工薪酬同比下降5.4%;因环境污染专项整治,2017年上半年全区258家涉酸企业和所有电镀企业均已停产核查;为了加强“小散乱污”企业的治理,关停取缔了983家企业。在短期内企业结构的调整给农民工资性收入带来了负面影响。另外,我市经济增速的放缓和中小企业用工成本的上升对就业也有影响,在短期内农民工资性收入的增长速度和空间会受到一定制约。

2.家庭经营性收入增收空间进一步收窄。

家庭经营性收入占比仅次于工资性收入,但效益利润较大的加工业、休闲旅游业发展质量不高,龙头企业偏少,三产融合程度不高,带动农民增收致富比较有限。种植业方面,“一减三增”结构调整带来的经营效益尚未明显显现。畜牧业前连种植业,后带加工业,可以推动我市整个农业的发展,在农民增收中作用很大,但在城市化、环保压力和土地资源的多重挤压下,畜牧业发展面临的约束较多,禁养区105个养殖场已被拆除。此外,农产品生产成本上升、价格普遍降低。其中畜牧业产品价格下跌明显,致使初级农产品收益降低,影响农民增收。据国家统计局天津调查总队数据,2017年上半年,我市农产品生产价格指数同比下降7.2%,其中,种植业产品拉动总指数下将1.6个百分点,畜牧业产品拉动总指数下将5.5个百分点,渔业产品拉动总指数下将0.1个百分点。

3.增加农民财产性收入短期内难以有效突破。

我市农民财产性收入占比较低,虽然增加财产性收入潜力较大但很难有大的突破。“示范小城镇建设”、“三区联动统筹发展”、“三改一化”等附带的“土地征用补偿收入”、“租金收入”、“利息、股息和红利收入”在短期内较快地增加了农民的财产性收入,但受改革政策红利实效的影响,在高起点上促进农民财产性收入持续较快增长的难度越来越大。增加农民财产性收入需要体制机制的创新,尤其是充实农民的财产权,但在近期又缺乏有效突破的路径和举措。

4.增加农民转移性收入的难度日益增大。

一方面,我市经济增速特别是财政收入增速有所放缓,大幅增加财政支农投入已不现实,继续以直接补贴等形式增加农民的转移性收入面临较大压力。另一方面,民生保障力度也亟待加大。其中,低收入困难群体是农民收入增长的难点,也是公共财政转移支付关注的重点对象之一。目前我市农村低收入困难群体6万多户,涉及11万多人,要在2020年使其人均收入全部达到12600元以上难度较大。